当闪光灯聚焦下的明星遭遇安全威胁,看似偶然的事件背后藏着必然的逻辑链条。记得去年某歌手在机场被狂热情绪的粉丝扑倒,现场安保人员足足用了三分钟才控制住混乱场面。说实话,这种失控场景在当下娱乐产业蓬勃发展的环境中正变得越来越常见。

艺人行程信息的泄露如同打开了潘多拉魔盒。黄牛产业链通过非法渠道获取航班信息后,转手就能以数千元价格卖给狂热粉丝。某剧组拍摄期间,甚至有代拍者利用无人机从高空进行偷拍,导致重要戏份被迫重拍。这种无孔不入的窥探行为已经超出正常追星范畴。

酒店安全防护存在的漏洞更令人触目惊心。某顶流艺人下榻的酒店房间凌晨遭遇三名私生饭闯入,事后调查发现她们竟是通过消防通道避开监控。更夸张的是,有私生饭连续七天蹲守在地下停车场通风管道里,就为拍张偶像上下车的照片。

活动现场的安全管理同样面临巨大挑战。某音乐节发生的踩踏事故中,前排观众被挤压在临时搭建的金属护栏上,工作人员不得不动用液压钳切断栏杆救人。你想想看,当时混乱的场面里,安保人员连基本通行都成问题,更别说及时处置险情。

部分极端行为已触及法律红线。有私生饭在艺人车辆底部非法安装定位装置,这种行为涉嫌侵犯公民个人信息罪。更恶劣的是,某演员住宅遭恶意入侵者留下恐吓信,嫌疑人被捕后声称只为引起偶像注意。

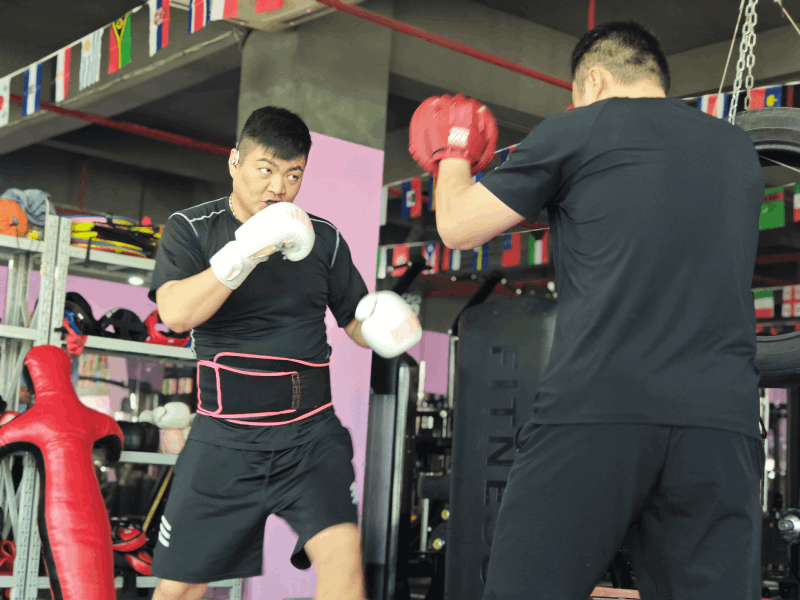

专业安保团队配置不足是核心痛点。某当红小生出席商演时,现场安保人数竟不足粉丝数量的百分之一。有经验的保镖坦言,面对数百人的疯狂围堵,常规防护措施根本形同虚设,艺人被扯坏外套的情况时有发生。

技术防护手段的应用存在明显滞后。对比国外艺人常用的激光干扰设备防偷拍,国内多数团队仍依赖人力组成人墙。某次发布会现场,工作人员举着黑伞遮挡代拍者的画面成为笑谈,却折射出安防措施的无奈现状。

这些鲜血换来的教训都在提醒我们,明星安全防护需要系统性重构。从信息加密到场地设计,从法律追责到公众教育,每个环节都不容闪失。当看到艺人被推搡着穿过人群时苍白的脸色,或许我们都该停下脚步想想:所谓的喜爱,是否正在变成伤人的利器。